“I love my motherland. I love the morning of my motherland.(我爱祖国。我爱祖国的清晨。)”1980年,上海电影制片厂出品的电影《庐山恋》中,张瑜饰演的周筠与郭凯敏饰演的耿桦在林间大声朗读着这句英文版的“我爱祖国”。38年后,《庐山恋》入选改革开放40周年中国十大爱情电影。

北京的10月,秋意渐浓。清华大学新闻与传播学院教授尹鸿的办公室隐在宏盟楼拐角处,屋子里满满地堆着一摞摞书,隔着木窗,渐染的秋色透进屋内。

“现在的年轻人或许很难理解。一场点到即止的吻戏,片中女主角多换了几套时装,怎么就会在当年引发那样的轰动。包括片中青年恋人反复呼喊是英文版的‘我爱祖国’,这些场景和细节只有在那个时代才会发生。在对经典电影的回溯和与电影当事人的对话中,我们希望还原那个时代的历史质感,重现改革开放四十年来中国电影和中国社会的变化,这也是初策划《鸿论》的想法。”尹鸿告诉“广电”。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿

10月26日,《今日影评·鸿论》(以下简称《鸿论》)在电影频道首播。从10月26日到12月28日,每周五晚22:00点,学者尹鸿将在节目中对话张瑜、谢飞、陈凯歌等改革开放四十年来的中国电影代表性亲历者,用光影映照现实,用初心诉说时代。

“其实,总结下来就是三个对话,一个是学者和电影当事人的对话,一个是过去与现在,老一代与新一代的对话,还有一个就是电影和社会的对话。”尹鸿表示,电影自身发展也是在与社会发展的对话关系中完成的,“这三个对话构成了整个节目的基本框架。”

“鸿”论电影:学者与电影当事人的对话

在尹鸿编著的《跨越百年——全球化背景下的中国电影》中,曾这样总结以1978年为标志的新时期中国电影,“借助政治上的拨乱反正、经济上的改革开放、理论上的思想解放、文化上的启蒙主义、艺术上的现代主义氛围,中国电影也进入了一个变革、发展的新时期。”

站在改革开放四十周年的发展节点,回望中国电影发展历程,尹鸿说,在《鸿论》中,“我们拉了一根线。”通过这根线,看到中国电影在样式、风格、形态上发生的改变,也看到中国人如何在这个过程中获得更高的自由度和的尊重。

谢飞、陈凯歌、张瑜、成龙、姚晨……在节目中,他们是专业领域内具有代表性的导演、演员,也是改革开放的时代亲历者。当具体的创作经验与成长故事,被放置在时代与社会的现实语境中,一些笼统抽象的概念开始变得可感、可知。

“总体来讲,节目中有两个特别重要的东西:一是探讨改革开放四十年来,中国电影发生了哪些变化?二是探讨中国电影的变化反映了中国的哪些变化?我觉得这是核心的。”在尹鸿看来,中国电影的变化以及中国的变化,归根到底是人的变化,“这是贯穿节目始终的。”

生于1961年,1977年上大学的尹鸿是学者、教授,也是电影当事人的同龄人。“我跟张瑜、陈冲她们是同龄人,跟陈凯歌导演所在的78级则是学习经历上的同代人。一个时代成长起来,大家会比较容易沟通。我们在同一个年代起点开始关注电影,不同的是,他们是创作电影,我们是评论电影。”他感慨说。

在梳理和邀请参与节目的电影当事人时,尹鸿说,首先是有一定地位,对某些关键影片起到关键性作用的,另外,“我们也会邀请一些80后的年轻演员,通过他们的成长经历,来梳理四十年来中国电影带给年轻影人的影响与营养。”

之所以采用对话的结构,则在于这种形式天然的亲切感和真实感。学者与电影当事人对谈,既有感性信息,又有理性分析。“改革开放四十年,中国电影的发展变化是一脉相承的。除了回顾经典,我们也从今天的年轻电影人身上看到了新生代力量,看到代际传承,看到从哪里出发,以及走到哪儿的过程。”

温故知新:电影中的过去、现在与未来

在《鸿论》中,除了有电影当事人的口述、对话,还有经典电影的片段剪辑。“一方面,让经典电影重新回到大家的记忆中来,让观众对四十年来中国电影取得的辉煌成就有一个直观感受;另一方面,则是激发大家重看经典电影的兴趣,并从中了解改革开放四十年来,中国社会和中国人的发展脉络。我们是如何告别那个时代,如何告别自己,这些在电影中都可以表现出来。”

期节目,尹鸿邀请到了参演电影《庐山恋》和《巴山夜雨》的演员张瑜。“说起《庐山恋》,大家的印象是‘荧幕吻’。如果放到现在语境中来说,电影当中接吻,不觉得有什么,好像是司空见惯的事情。但在1980年,穿旗袍、穿泳衣,甚至接吻,都意味着突破、解放和创新。当我们回顾这些经典影片,才知道原来我们是这样一步步走过来的。就这点来说,《鸿论》也算是一个温故知新的过程。”

《庐山恋》中张瑜饰演周筠

面对节目中年轻的80后影人,尹鸿说,在对话中,我们会努力想知道他们是如何理解自己出生前的那个时代。“你会发现,隔了20年,他们一方面对那个时代很尊敬,另一方面又多少有一些认知割裂。许多年轻的电影观众和普通人,不是特别清楚,1978年的起点是什么样子?或者1978年前的中国究竟是什么样子?”

通过对话,《鸿论》带我们拂去了时间的灰尘,分享经典电影,也分享经典电影背后的创作故事和个体感受,“一起读解经典背后的历史信息,读解角色背后的时代变革和人性解放,让年轻观众更理解那个时代的电影,更理解那个时代。”

在他的记忆中,那个时代,电影圈的人都有过“泡”在电影资料馆看外国资料的日子。当窗口打开,中国电影人迫切地想要通过影像来诠释世界。

节目中,曾帮助几代电影人走出国门的卢燕老师分享了这样的细节。“当时,大家对外面还一无所知,出国后几乎是两眼一抹黑。她会手把手地教来自中国的导演、演员在接待场合怎么吃西餐,怎么拿刀叉,见什么人,穿什么衣服,事无巨细地叮嘱安排。”当时间来到2018年,年轻的电影人早已将自己定位于世界的一部分。

口述电影史:他们的“眼睛”是电影与社会的连结

在尹鸿看来,中国电影一直是中国现代历史地一面影像之镜,它不仅记录了中国社会的历史变迁和中国人的心路历程,而且它的“记录”方式本身,也是中国历史进程的一种生动阐释。

从谢飞到陈凯歌,从张瑜到姚晨,在四十年的时间跨度中,《鸿论》用多维度、多视角的发展轨迹去还原改革开放四十年中国发生的变化。“通过电影和电影人的眼睛,我们想找到改革开放的‘魂’。”

在他看来,改革开放的核心,一个是改革,一个是开放,改革是对旧事物进行改革,开放是对外开放,重新建立与世界的联系。“中国电影自身的发展轨迹是这样,同时也通过电影反映出社会的变化。这一切都基于实事求是,不论是电影,还是社会,都重新回到了对人的关注上。”

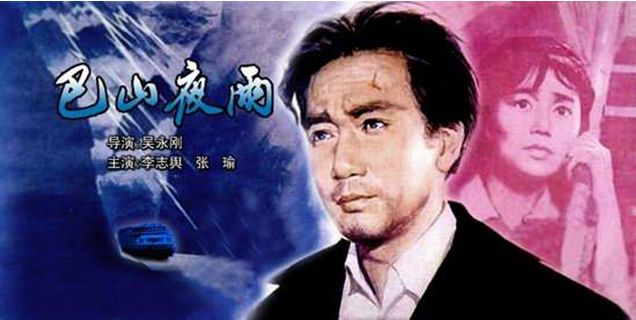

在尹鸿眼中,电影反映社会变革,也在很大程度上引导社会变革。“我们在电影中看到了这些东西。通过《庐山恋》,我们知道,原来我们也可以穿得很漂亮,通过《巴山夜雨》,我们理解了人性的复杂。所以,电影既是思想解放的成果,也是思想解放的推动者,把改革开放的成果传达给荧幕前千千万万的普通观众。可以说,电影对新文化、新思想、新价值观念的传播起到了不可忽视的重要作用。”

《巴山夜雨》海报

1981年,首届金鸡奖的配角奖颁给了电影《巴山夜雨》的表演集体。“如果说,美国有公路片,那么,中国电影有一个重要类型可以称为‘江河片’。一条船就是一个中国,船上是形形色色的中国人,‘江河片’实际上在描写船上的中国人如何认知,如何觉醒,如何改变自己。对人的关注,对个体幸福、快乐的关注,是一个重要体现。在电影中,我们可以清晰看到,四十年来,中国人精神面貌的改变和发展。实际上,今天当我们说到中国梦,会强调每个人的梦想是中国梦的基础,而每个人的自由发展是中国自由发展的基础。”

在尹鸿的理解中,《鸿论》借助于电影当事人的口述,一方面定格中国电影的发展瞬间,另一方面也在借由这些这些片段,发掘与拼凑电影与时代的发展脉络。“为什么会这么呈现?导演、演员当时是如何理解这场戏的?为什么这么表达?”在他看来,这是可爱的一代人,真挚的一代人,也是兼具理想主义与现实思考的一代人。

“作为创作者,他们盘算的不是片酬和挣钱的问题,而是如何提升电影表达,如何让电影更好地影响与改变社会。当我们把这些幕后的创作经历呈现给今天的观众时,也希望让大家更理解一个好的艺术创作,必须基于创作者对于艺术自身的了解和热爱程度。一个好作品,一定是因为有热爱才能出来,而不是仅仅把它变成一个博取票房和掌声的工具。”他补充道。

从这点来说,尹鸿坦言,不管对于播出平台,还是学院派出身的自己来说,《鸿论》都是一个尝试和探索的窗口,“在当下通俗化、商业化的影视评论领域,独立、深度、有建设性的影视评论应该如何呈现?”

(来源:中国电影网)